民泊新法で起業しやすくなる理由とは?【大阪】

こんにちは。

大阪谷町の税理士、大山俊郎です。

6月15日に民泊新法(正式名称:住宅宿泊事業法)が施行されました。

民泊新法の施行によって、Airbnbの登録物件数が激減したことが世間を騒がせていますが、これによって逆に民泊は起業の新たなチャンスとなったことをご存知でしょうか?

なぜなら、これまで「違法民泊」、「ヤミ民泊」扱いされてきた事業者は、行政への届出を行うことによって、合法的に堂々と民泊を営業できるようになったからです。

弊事務所は行政書士と提携し、融資から民泊の許認可、経営支援まで、民泊で起業される人たちをワンストップでサポートする体制を整えています。

先日は、大阪市内で民泊を始められる方の融資をサポートさせていただきました。

民泊に対して興味がなかった方、不信感を持っていた方は、この機会に一度、民泊新法について勉強されてみてはいかがでしょうか。

この記事では、今までの民泊の法制度について解説した上で、民泊新法の施行によって何が変わるのかを、詳しくまとめました。

そもそも民泊とは何か?

民泊とは、マンションやアパート、一軒家など、今ある住宅を宿泊施設として利用することです。

宿泊といえば、ホテルや旅館を利用するのが今までの常識でした。

数年前まで、人様が使っているマンションやアパートに泊まるなど、考えられませんでした。しかも、自分の友達でもない赤の他人の家です。

ところが、今ではどうでしょうか?赤の他人が持つマンション・アパートに泊まるのが当たり前の時代です。

その流れに拍車をかけるように、「Airbnb」という民泊業者仲介のインターネットサービスが登場したことによって、民泊に対する認知度が一気に上がりました。

民泊が生まれた背景

民泊が生まれた背景には、外国人観光客の増加があげられます。

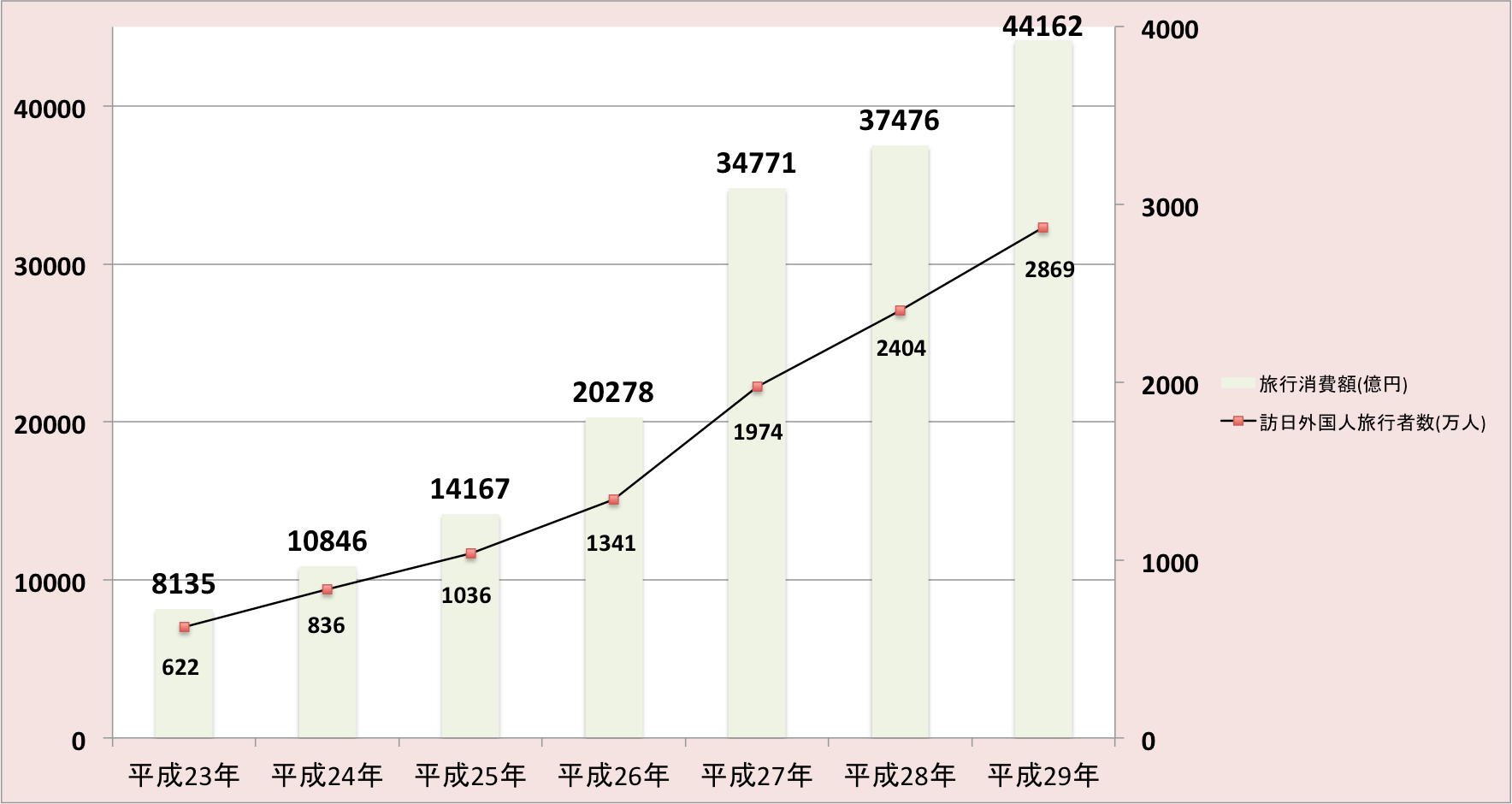

下のグラフを見てください。

引用:観光庁「訪日外国人消費動向調査」

こちらのグラフでは、旅行で日本に訪れた外国人の人数と旅行で消費した金額の推移を表しています。旅行者の人数・消費金額ともに、年々増え続けているのがわかります。

一方で、こう言った外国人を受け入れられる宿泊施設が足りているかといえば、そんなことはありません。

とくに、東京都や大阪府などの一部の都道府県では、客室の稼働率が80%を上回っている状況です。だからといって、新しいホテルや旅館をどんどん建てようと思っても、お金のかかることですから簡単にはいきません。

そこで政府は、「国家戦略特区」として定められた一部の市町村において、従来のホテル・旅館業に対する規制を緩和することにしたのです。

これが、後述する「特区民泊」と言われるものです。「特区民泊」が施行されたことによって、従来の旅館・ホテルに該当しない施設であっても、一定の要件を満たすことで旅行者を受け入れることができるようになりました。

従来の民泊の営業形態・法制度について

さて、民泊新法について説明する前に、今まであった民泊の営業形態と法制度について整理しておきましょう。

民泊新法が施行されるまでは、「旅館業法」と「特区民泊」という2つの法制度に基づいて民泊の営業が許可されていました。

この2つの法制度について、説明していきたいと思います。

簡易宿所(ゲストハウス)

簡易宿所というと聞きなれない感じがしますが、「ゲストハウス」という言葉を聞いたことのある方は多いはずです。簡易宿所とは、この「ゲストハウス」のことです。

(民泊新法の施行によって、簡易宿所に該当しない施設も「ゲストハウス」と呼ばれることもあるかも知れませんが、今は一旦置いておきますね。)

情報感度のある方ならばご存知かと思いますが、最近地方に行くと、古民家風のおしゃれな建物で宿泊者を受け入れているゲストハウスも増えてきました。

簡易宿所は、旅館業法に定める宿泊施設の一形態ですから、この法制度に基づいて物件を用意しなければなりません。ホテル・旅館営業ほどの厳しさではありませんが、営業許可のための要件は民泊の中で一番厳しいです。

例えば、居室の床面積は33平米以上が必要になります。33平米以上と言われてもあまりピンと来ないかも知れませんが、他の民泊に比べると広い面積が必要になります。また、学校や保育園などの範囲100メートル以内で営業ができないといった規制もあります。

簡易宿所は、営業許可を取るためのハードルが、民泊の中では一番高いです。しかし、簡易宿所には、後述する民泊新法で定めるような年間の営業日数の制限もありません。さらに、特区民泊のように「2泊3日以上でないと泊めさせてはダメ」といった最低宿泊日数に関する決まりもなく、通常のホテルや旅館と同じように1泊2日からの営業でも問題ありません。

許認可さえしっかり取れば、色んな規制に縛られることなく柔軟に営業できるのが、簡易宿所の良い点です。

特区民泊

次は、特区民泊について説明します。

先ほどお話ししたように、日本の観光事情において、外国人旅行者が増えているにもかかわらず、一部の市町村で宿泊施設の不足が起こっています。

そこで、国が定めた「国家戦略特区」の地域内において、旅館業法よりも緩い規制で民泊の営業ができるようになりました。この国家戦略特区限定で営業できる民泊のことを「特区民泊」といいます。特区民泊において必要な居室の床面積は25平米なので、簡易宿所に比べると比較的小さいスペースでも営業が可能となります。

床面積以外の要件を見ても、簡易宿所に比べれば許認可のためのハードルが割と低い特区民泊ですが、問題点がないわけではありません。

まず、特区民泊では最低宿泊日数というものが定められており、1泊2日という短い日数での宿泊は受け付けることができません。最低宿泊日数は、各自治体が定めるところによりますが、大阪市では2泊3日と割と短い方です。しかし、東京都大田区では6泊7日という長めの宿泊でなければなりません。

特区民泊として営業できるのは、国家戦略特区に定められた自治体だけですから、誰でも自由に民泊を営業できるわけではありません。

ちなみに、国家戦略特区として定められている自治体は、以下の通りです。

・東京都大田区

・大阪市

・大阪府内の34市町村

・福岡県北九州市

・新潟県新潟市

違法民泊・ヤミ民泊によってネガティブイメージの強かった民泊業界

さて、民泊というものが簡易宿所・特区民泊という括りだけとすると、何だか違和感を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その違和感の原因は、ヤミ民泊・違法民泊と呼ばれるものの存在が原因かも知れませんね。

民泊新法が施行されるまでは、簡易宿所と特区民泊のどちらにも属さない、違法な民泊(違法民泊・ヤミ民泊)が、日本国内に多くはびこっていました。

Airbnbを利用されたことのある方ならば、こんな経験が一度はあるのではないでしょうか。

宿泊予約をした先の建物は、ごく普通のアパート。接客してくれたのは、片言の日本語を話す得体の知れない外国人。しかも、全国いたるところでそのような宿泊先が見つかる。このような民泊は、特区民泊でも簡易宿所でもない違法民泊です。そして、今まではこんな違法民泊業者が普通にAirbnbに登録されていたのです。別に外国人に対して偏見を抱いているわけではありませんが、彼らがやっていることは明らかに違法です。

今までは、民泊の制度自体が整っておらず、違法民泊がグレーなものとして放置されてきました。違法民泊が絡んだ事件も起こっており、世間から見た民泊のイメージは、マイナスなものとして浸透したのではないでしょうか。

民泊新法の施行によって民泊業界はこう変わる!

2017年に成立した民泊新法(正式名称:住宅宿泊事業法)が、2018年6月15日に施行されました。民泊新法の施行により、旅館業法に定める厳しい要件も必要なく、政府が定める国家戦略特区以外の場所でも営業できるようになりました。

今までは大阪市や東京都大田区などの一部の市区町村だけでしか民泊は許可されていませんでしたが、全国どこの市区町村でも合法的に民泊営業ができるようになりました。しかも、特区民泊のように「2泊3日以上の宿泊でないとダメ」という規制もなく、1泊2日からの宿泊もオッケーとなります。

今までヤミ民泊・違法民泊と呼ばれていた民泊事業者も、今回の民泊新法の施行によって合法的に営業しやすくなったのです。(あくまで、ちゃんと行政への届出をするのが前提ですが)

民泊新法の施行によって恩恵を受けられるのは、既存の民泊事業者ばかりではありません。

これから民泊に新規参入したいと考えている方にとってもチャンスです。起業・副業のネタを探している方もいらっしゃると思いますが、そのような方にとっても民泊を1つの起業・副業ネタとして検討されるのも良いのではないでしょうか?

民泊新法で起業する際に注意すべき点

さて、合法民泊による起業を随分、推してきましたが、民泊で起業するにあたって注意すべきことが2つあります。

①世間的に見た民泊のイメージが良くない

②年間の営業日数が180日以内に制限される

③設備投資にお金がかかる

これら3つの注意点を詳しく解説していきます。

注意すべき点①:世間的に見た民泊のイメージが良くない

これまで散々、日本でヤミ民泊がはびこってきたのです。

民泊新法によって、民泊が合法化されたとはいえ、世間の民泊に対するネガティブイメージがそんなに簡単に消えるわけではありません。

あなたが民泊で起業をした場合に、周りから「あの違法なやつでしょ?」と揶揄されることもあり得るかも知れません。先ほど、民泊はこれから起業・副業の新たなチャンスになるとお話ししましたが、単に「儲かるから」という理由で始めたとしたら、絶対に続きませんよ。

・自分が民泊で起業する理由はなにか?

・周りの反対・批判を押し切ってまで民泊をやり続けることができるか?

あなたが民泊を始めるならば、上記のようなことをしっかりと考えた方がよいでしょう。

注意すべき点②:年間の営業日数が180日以内に制限される

民泊新法では、年間の営業日数が180日以内と決められています。180日ですから、1年のうち半分しか営業できないのです。

民泊でしっかりと利益を得たいと考えている人にとって、年の半分しか営業できないのはかなり痛いところです。

だからといって、「民泊で起業しても稼げないじゃないか」と啖呵を切るのは、もう少し待っていただけないでしょうか。そのような場合には、民泊新法と特区民泊をセットで申請することによって、365日稼働させることができるようになるのです。

この記事の中で詳細は解説しませんが、民泊の起業・融資・許認可など、民泊にまつわる諸々の情報を「起業入門」にて解説していきますので、そちらを参考にしていただければと思います。

注意すべき点③:設備投資にお金がかかる

民泊といえば、許認可のことばかりに頭がいっぱいの人が多いですが、設備投資にお金がかかることを忘れていないでしょうか?

これから民泊で起業される方ならば、不動産を借りるためにお金がかかりますよね。

さらに、消防法に基づいて消防設備を備えていないと、許認可を得ることができません。民泊をどれくらいの規模で営業するかによりますが、設備投資だけで概ね1,000万円かかると考えてもらった方が良いでしょう。

1,000万円もの資金を、ご自分だけで準備できますでしょうか?もし自己資金だけでまかなうのが無理そうな場合に考えるのが、銀行からの融資となります。数ある金融機関の中で、起業家が利用可能な金融機関の代表が、日本政策金融公庫となります。

弊事務所は、日本政策金融公庫とコネクションを持っており、起業家の創業融資を数多くサポートさせていただいております。

民泊新法の施行によって民泊の起業が増える理由まとめ

先ほどお話しした通りですが、民泊新法の施行によって、これからは違法扱いされることなく堂々と民泊が営業できるようになったのです。民泊新法を新たなビジネスチャンスとして、新規参入される方が増加するのではないかと、私は考えています。

さらに、2020年に東京オリンピックが控えており、外国人観光客の需要増加が見込めることも、民泊での起業を後押しする要因となるでしょう。

また、民泊は当面、新規参入者にとってブルーオーシャン市場になるのではないかと思います。Airbnbに登録されていた約6万件もの業者のうち、違法な民泊業者はすべて淘汰されていきます。そうなると、健全な経営をしている民泊事業者だけが生き残るという、民泊の本来あるべき姿に戻っていくはずです。

民泊で起業することで、社会に対して本気で貢献したいと考えている方は、ぜひ弊事務所へご相談ください。民泊を始めるために必要な資金調達、許認可、民泊の経営支援まで一貫してサポートさせていただきます。

(民泊の許認可につきましては、弊事務所の提携先である行政書士事務所にてサポートいたします)

電話でもお申し込みOK

06-6940-0807

【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後

父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として

現場での下積みから

会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に

・銀行との交渉

・経理の改善

・資金繰り

・事業承継の対策

などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式

を売却をした経験から

「会社のヒト・モノ・カネの管理は

会社と経営者一族の運命を左右する」

ことを痛感

日本随一の

「同族会社経営を経験した税理士」

として事務所を開設し

「会社にお金を残す節税マニュアル」

を開発

全国の同族会社の経営者・法人経営者

向けに「会社を強くする仕組み作り」

を指導